No fim dos anos 70, o julgamento do assassinato da socialite mineira Ângela Diniz marcou época pela linha de defesa adotada pelo advogado Evandro Lins e Silva e se transformou em um divisor de águas no tratamento dado pela Justiça às mulheres. Silva era defensor do empresário paulista e assassino confesso Raul Fernando do Amaral, o Doca Street. Motivado por ciúme, ele matou Ângela com quatro tiros, três deles no rosto da namorada. Para justificar o crime bárbaro, o advogado gastou grande parte do tempo destruindo a honra da vítima, a quem chamou de “Vênus lasciva”, “prostituta de alto luxo da Babilônia” e “pantera que, com suas garras, arranhava os corações dos homens”. Graças à estratégia, ele inverteu os papéis e transformou Doca Street em vítima de uma mulher fatal que o havia ofendido em sua dignidade masculina. O réu saiu do tribunal aplaudido e com uma pena modesta de dois anos. Somente dois anos depois, e em meio a uma gigantesca mobilização feminina apoiada na campanha “Quem ama não mata”, a Justiça enfim seria feita. Um segundo julgamento resultaria em uma condenação maior (veja o quadro na pág. 64).

Passadas quase quatro décadas e, guardadas as devidas proporções, ecos do caso Ângela Diniz ressurgiram no país, mostrando que os tribunais não se livraram do ranço machista que costuma vilanizar mulheres vítimas de violências justamente quando elas procuram reparação na Justiça. O episódio que trouxe à tona a triste lembrança de um julgamento moral refere-se a uma denúncia de estupro em uma boate de luxo em Florianópolis, o Cafe de La Musique. A acusadora, a influencer Mariana Ferrer, diz que, depois de ser drogada, acabou violentada pelo empresário André de Camargo em um camarim privado da casa noturna. A agressão ocorreu em dezembro de 2018. Nas roupas dela, a perícia encontrou sêmen do empresário. O inquérito policial concluiu que Camargo cometeu estupro de vulnerável, definição jurídica para os casos em que a vítima não tem condições de oferecer resistência. Em sentença publicada no dia 9 de setembro, porém, seguindo a percepção do Ministério Público, o juiz Rudson Marcos absolveu o empresário sob o argumento de que não haveria “provas contendentes nos autos a corroborar a versão acusatória”.

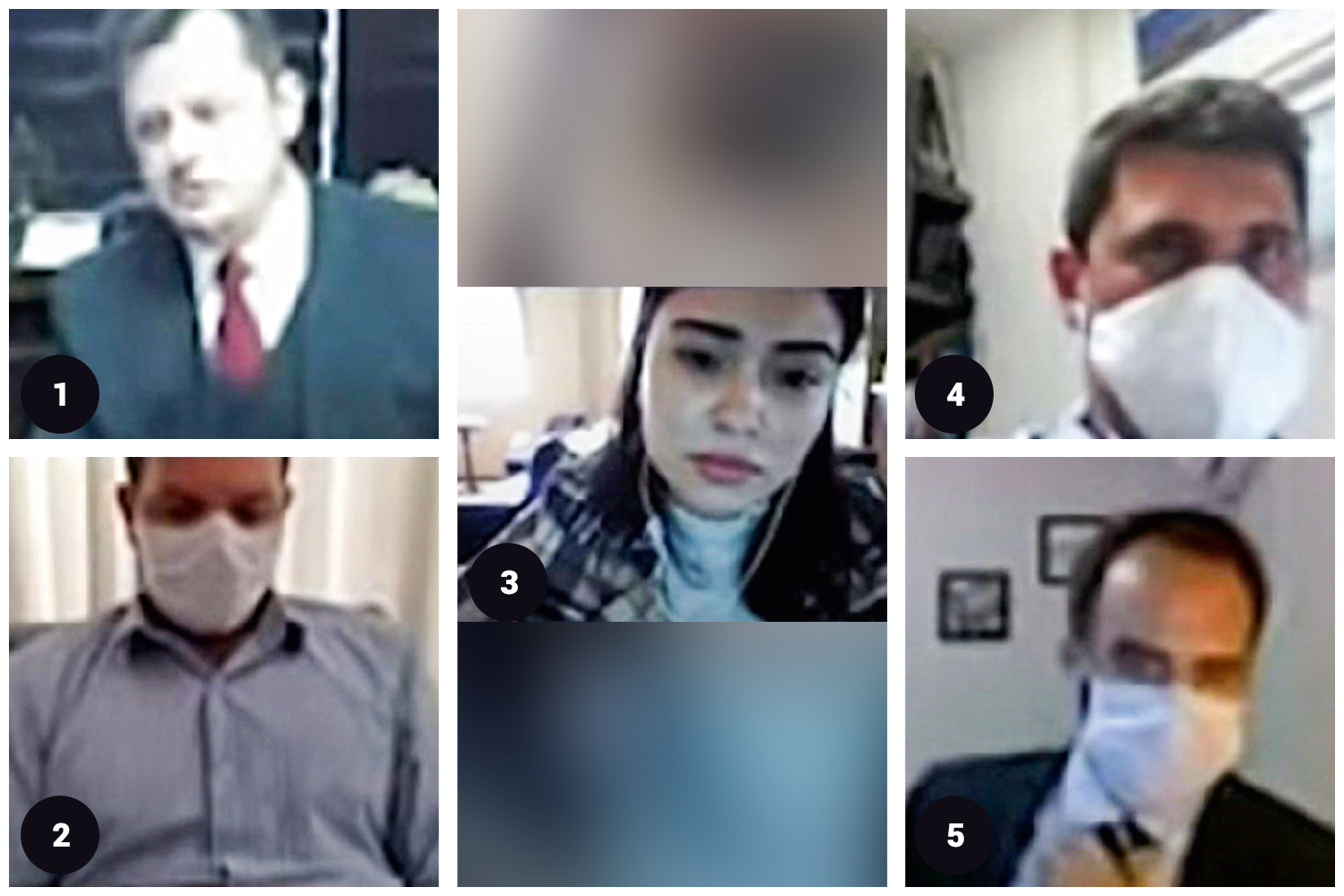

Depois da sentença, protestos feministas chamaram a atenção ao desfecho da história, mas ela parecia destinada a cair na vala comum de processos de estupro que são engavetados deixando no ar uma incômoda sensação de que não se fez justiça à vítima. Na semana passada, no entanto, o episódio voltou ao noticiário graças a uma reportagem do site The Intercept Brasil, que revelou um degradante vídeo dos bastidores do julgamento de Mariana. Nele, o advogado de defesa insurge-se contra a influencer, ofendendo-a e a acusando-a de publicar fotos provocativas nas redes sociais, como se isso, de alguma maneira, justificasse o avanço de alguém sobre o corpo dela. Em dado momento, o defensor Cláudio Gastão da Rosa diz, dirigindo-se a Mariana, que “jamais teria uma filha de seu nível”. Enquanto isso, o juiz assiste impassível às barbaridades.

As imagens com cenas explícitas de um absurdo linchamento moral que nada tinha a ver com o mérito do caso provocaram reações fortes entre a sociedade e as autoridades. A história viralizou nas redes sociais com ajuda da expressão “estupro culposo”. Ela não consta nem na decisão do MP nem na do juiz, mas foi publicada pelo Intercept para tentar resumir a tese de que o criminoso não deveria ser condenado porque, em teoria, não tinha como saber que a vítima não estava totalmente consciente. A infame audiência provocou imediata reação de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que publicou em seu Twitter que o tratamento dado a Mariana Ferrer na ocasião era estarrecedor. “O sistema de Justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação”, escreveu. Pouco depois, a Ordem dos Advogados de Santa Catarina convocou Gastão a prestar esclarecimentos. Celebridades também se manifestaram sobre o assunto. Com a hashtag #justicapormariferrer, nomes como Bruna Marquezine, Iza, Deborah Secco e Rafa Kalimann declararam apoio a ela.

Independentemente do desfecho do julgamento (a defesa da influencer recorre para tentar reverter a decisão que absolveu o empresário), o caso mostra como o ambiente dos tribunais ainda é um terreno hostil às mulheres que, de forma corajosa, se dispõem a tentar alguma reparação depois de sofrer uma experiência traumática. Na audiência do caso Mariana, promotor, advogado de defesa, réu e juiz eram do sexo masculino. Eles seguiram regras de um tribunal liderado por homens e se ancoraram em uma legislação cuja espinha dorsal tem quase um século de idade. “Note-se que o tratamento ao réu é bastante diferente daquele direcionado à vítima”, diz a socióloga Eva Blay. “O rosto dele aparece escondido e é tratado sempre como empresário, enquanto mal se fala que Mariana estava trabalhando mas foi demitida após denunciar o estupro.”

A cena da humilhação sofrida pela influencer está longe de ser uma exceção, assim como a linha de atuação de Gastão da Rosa não é um caso isolado no direito brasileiro. “Essa é uma tendência e uma estratégia de defesa que está ancorada num viés cultural muito forte, notadamente machista e que põe em suspeição a palavra da vítima”, afirma o advogado Fernando Castelo Branco. “É uma estrutura que impõe à vítima a condição de investigada e uma forma de inibir o surgimento de outras denúncias.” Castelo Branco defende as mulheres que foram abusadas por um famoso nutrólogo de São Paulo, Abib Maldaun Neto, condenado a dois anos e oito meses de prisão em regime semiaberto por violação sexual mediante fraude. O advogado lembra que a primeira denúncia apresentada contra o médico foi rejeitada por uma juíza. Segundo ela, uma mulher de 30 anos era madura o suficiente para não sofrer um abuso como o que foi cometido por Maldaun Neto. No caso em questão, o nutrólogo aproveitava-se das consultas para introduzir os dedos na vagina das pacientes. No processo, a advogada do nutrólogo chegou a afirmar que as mulheres abusadas por ele estavam em conluio para obter alguma vantagem e até requisitou que uma delas fizesse um exame psiquiátrico. “O que se viu na audiência da Mariana Ferrer é abominável. Aquilo não é a celebração do direito, mas uma execração pública”, diz Castelo Branco.

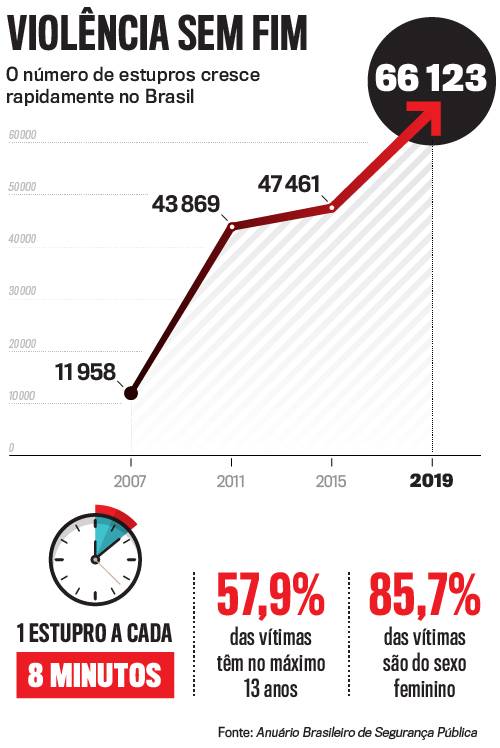

Esse cenário é ainda mais preocupante em um país onde crescem as estatísticas de violência contra a mulher. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve 11 958 estupros registrados oficialmente no país em 2007. No ano passado, o número foi de 66 123, um salto indigesto de mais de 400%. Os dados mostram que, a cada oito minutos, uma mulher é estuprada, mas esses números certamente são muito maiores — e humilhações impostas a vítimas como a influencer Mariana Ferrer certamente desencorajam mulheres a prestar queixa contra seus agressores. Tratadas como vilãs, exatamente como Ângela Diniz quatro décadas atrás, as vítimas escondem-se no anonimato, preferindo guardar a tragédia para si em vez de correr o risco de ser expostas ao escrutínio de homens inclinados a acusá-las.

Diversos estudos reforçam a tese da subnotificação. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 58,5% dos entrevistados colocaram a culpa na vítima do estupro. A justificativa não poderia ser mais torpe: eles dizem que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. “É como se a palavra da mulher fosse posta em jogo toda vez que ela fala”, afirma Gabriela Manssur, promotora conhecida por suas lutas a favor dos direitos da mulher. Outra pesquisa, também realizada pelo Ipea, estima que somente 10% dos casos são registrados, o que escancara o abismo entre a violência sofrida pelas mulheres e o que de fato está demarcado nos dados oficiais brasileiros.

As mulheres enfrentam a agravante de o Brasil ser uma sociedade notadamente conservadora. O primeiro código penal da República, que vigorou de 1890 a 1940, criou a ilusão da legítima defesa da honra — um recurso usado por hábeis advogados toda vez que seu cliente era acusado de bater na esposa. Os juristas do código penal seguinte, promulgado em 1940 e em vigor até hoje, eliminaram do texto a esdrúxula distinção entre mulher “honesta” e “pública” e até aumentaram as penas para até dez anos de reclusão, mas incluíram outro artigo que só complicaria mesmo a vida do perpetrador se a vítima fosse menor de idade. “A história do Brasil está marcada pelo abuso contra o sexo feminino”, diz Maria Arminda do Nascimento Arruda, socióloga e coordenadora do escritório USP Mulheres, que estuda temas ligados à violência e à igualdade de gênero. Outros avanços ocorreram nas últimas décadas, como a criação das delegacias da mulher, mas reproduzir essa lógica dentro do Judiciário é muito mais complexo. Segundo especialistas, não há uma legislação que obrigue um magistrado a impedir uma argumentação depreciativa e a solução seria investir mais na formação humanitária nas escolas de direito para além dos pontos técnicos e jurídicos.

Como mostram as imagens do caso Mariana Ferrer, ainda há um longo caminho a percorrer nesse aspecto. Após a divulgação das cenas, o Ministério Público de Santa Catarina publicou uma nota garantindo que o promotor de Justiça interveio quando o advogado do réu teve atitudes desrespeitosas com a jovem. O defensor do réu, por sua vez, também por meio de uma nota, justificou sua atitude da seguinte forma: “Acredito ter atuado dentro dos limites legais e profissionais, considerando-se a exaltação de ânimos que costuma ocorrer em audiências como aquela”. Atual advogado de Mariana, Julio César Ferreira da Fonseca apresentou em outubro um termo de apelação para tentar reverter a sentença. Menos de três meses após denunciar o estupro, Mariana se mudou para outro estado. Foi com a mãe, Luciane Aparecida Borges, e a irmã de 16 anos, morar em Uberaba, Minas Gerais. Ela parou com o trabalho de influencer. Hoje, posta em suas redes sociais, basicamente, assuntos relacionados ao caso de estupro. A mãe, que tinha uma loja de acessórios em Florianópolis, fechou o negócio e atualmente faz comida natural para vender. Segundo uma amiga da família, Mariana passa o dia no quarto, lendo e relendo o processo. Faz tratamento para síndrome do pânico e, por isso, sai pelo menos uma vez por semana para ir à psicóloga. Nessas ocasiões, usa um boné e fica o tempo todo olhando para o chão para não ser reconhecida. Até aqui, só a vítima foi punida.

Colaboraram Edoardo Ghirotto e Sérgio Figueiredo

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712